Télémétries # 3

artistes et télévision

Une programmation vidéo présentée par l’artiste et commissaire frédéric dumond

Jeudi 24 janvier 2008, 19h

Cinémathèque québécoise

335, boul. de Maisonneuve Est, Montréal

(salle Fernand-Seguin)

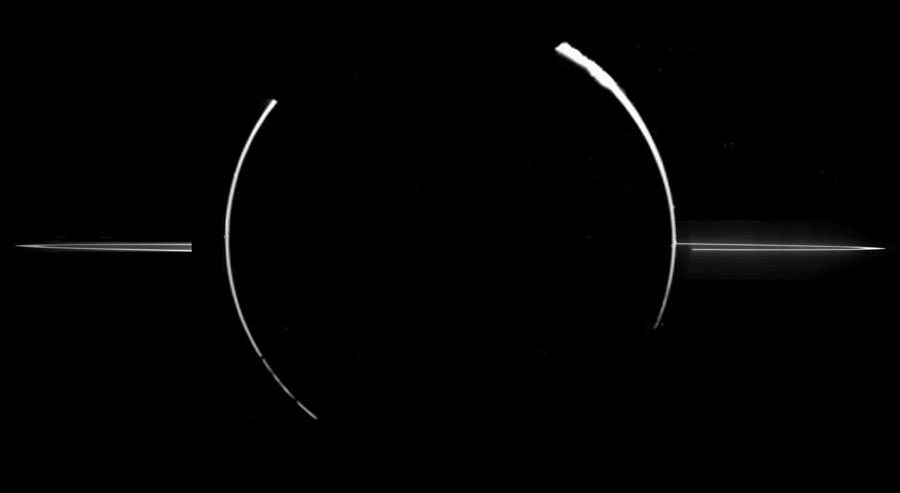

Légende de l’image: Défendre son point de vue, Raphaël Boccanfuso, 1997.

Télémétries #3, artistes et télévision

La télévision est un flux, un objet, un meuble, un média de communication et une présence quotidienne. C’est aussi une matière à partir de laquelle réfléchir et à laquelle on réfléchit très peu.

Objet hybride qui ne vaut que lorsqu’il est « allumé » (connecté), cet écran noir, cette « fenêtre ouverte sur le monde », est une surface proprement insensée quand elle ne diffuse pas d’images. Éteinte, son opacité, son silence, renvoie à une solitude projetée comme insupportable dans un monde que l’essor des télécommunications aurait transformé en village global.1 « Quand la télévision est éteinte, le monde reste en attente », note Vito Acconci.2

D’une manière très étrange — ou des plus évidentes si on prend en compte ce qu’elle touche, c’est-à-dire nos pulsions —, la télévision s’est « imposée » dans chaque appartement : elle est devenue pour la grande majorité un élément-clé de la vie quotidienne, mais surtout de la vie économique et politique. Instrument de distraction, elle est aussi le lieu de la parole politique, médium par lequel l’ « actualité » du monde est présentée à tous, en même temps, une mise au présent permanent.

À ses débuts, certains ont vu en elle un moyen de transmettre au plus grand nombre de la pensée, du mouvement. On a cru pouvoir faire de l’art à la télévision et avec la télévision. Des cinéastes comme Antonioni, Godard, des personnalités du monde de l’art comme Gerry Schum et certains artistes comme Schöffer ou Buren ont créé des formes destinées à s’intégrer aux programmes d’une chaîne de télévision. Mais pour pertinentes qu’elles aient été et quelle que soit la diversité des conditions politiques et économiques, commerciales et culturelles dans lesquelles chacune s’est inscrite, ces expériences sont restées solitaires, sans descendance. Elles n’ont pas généré une énergie, une dynamique telles qu’elles auraient entraîné une évolution, un changement dans la logique programmatique.

La télévision n’a pas choisi les chemins de la transmission des connaissances, ni celui de la passation des pouvoirs, ni celui de la réflexion. Elle s’est fermée à l’art et à la création pour imposer une grille de programmes qui exclut tout ce qui n’appartient pas à sa logique. Elle s’est soumise très tôt à des contraintes d’économie et de pouvoir. Aujourd’hui, la télévision est avant tout une entremetteuse de marchandises ; elle transforme tout ce qu’elle cadre, culture comme information, en biens de consommation, en objets spectaculaires. Suite rapide de séquences sans montage, elle calibre ce qu’elle diffuse, lissant ces « sujets ». Rien ne doit dépasser. Dans ces conditions, l’autre ne peut y exister que sous l’apparence du même. Il ne peut donc pas y avoir sa place. On doit se reconnaître dans une télévision de proximité, soit un lieu commun à tous (un degré zéro de l’autre)…

Or, ce que les artistes travaillent, notamment, c’est l’autre. Là (de la position, du territoire) où ils conçoivent, travaillent, mettent en forme, c’est de l’autre qu’il est question. Donc du différent, du différend (toute prise de position semble être une déclaration de guerre ?!) et en différance3, en espaçant le monde, en le temporisant. Prendre du temps, prendre son temps, différer et prendre ses distances sont certains des enjeux du travail des artistes avec la télévision : déplacer le présent permanent du flux télévisuel dans le temps.

Utiliser ce que la télévision émet pour créer, c’est s’opposer à l’hypersynchronisation des programmes (Stiegler4), en en ralentissant le flux, en constituant une mémoire de ce qui est destiné à passer. Une grammaire se constitue alors, à la fois singulière et commune, qui donne un sens et réintroduit l’autre dans ce qui ne génère que du même.

Écrire la télévision, la représenter autrement, en changeant le point d’origine des images.

En faire, enfin, un objet temporel.

frédéric dumond

Notes en bas de page :

Marshall McLuhan, 1962.

Vito Acconci, Télévision, meuble, sculpture, chambre avec vue américaine, in La vidéo entre art et communication, ouvrage collectif, Paris, ensba, 1997.

« … nous désignerons par différance le mouvement selon lequel la langue, ou tout code, tout système de renvois en général se constitue « historiquement » comme tissu de différences. « Se constitue », « se produit », « se crée », « mouvement », « historiquement », etc., devant être entendus au-delà de la langue métaphysique où ils sont pris avec toutes leurs implications. Il faudrait montrer pourquoi les concepts de production, comme ceux de constitution et d’histoire, restent de ce point de vue complices de ce qui est ici en question… », in Jacques Derrida, La Différance, Conférence prononcée à la Société française de philosophie, le 27 janvier 1968, publiée simultanément dans le Bulletin de la société française de philosophie (juillet-septembre 1968) et dans Théorie d’ensemble (coll. Tel Quel), Éd. du Seuil, 1968.

Bernard Stiegler, La télécratie contre la démocratie, Flammarion, 2006.

pour plus d’informations sur l’exposition visiter le site de Télémétries : http://telemetries.free.fr/